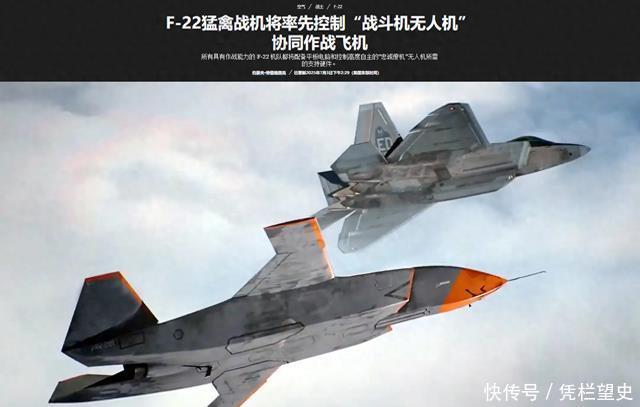

【军武次位面】作者:天狼 在美军六代机还遥遥无期的当下,美国空军正试图通过对现有主力五代机F-22进行“缝缝补补”,来迎接即将到来的“有人+无人”协同作战新时代。根据2026财年预算,美国空军拟为143架具备作战能力的F-22隐身战斗机配备战斗无人机控制能力,这些被誉为“忠诚僚机”的无人平台,将由飞行员通过一块“平板电脑”进行操作。F-22,这款在2005年就开始服役、早前一度面临退役危机的老牌五代机,似乎正被赋予“带娃打仗”的新使命。 ▲美国《战区》网站的相关报道 让F-22率先承担协同作战飞机(CCA)计划中的先锋角色,而不是更新锐的F-35,确实令人颇感意外。尤其是在控制系统设计上,美军居然打算通过成本仅为8.6万美元一台的平板电脑,作为飞行员与无人僚机之间的交互界面。这引发了外界的广泛质疑——在高度复杂且动态变化的现代空战环境中,一名单座飞行员是否真能“边打边指挥”?尤其是在对手也拥有人机协同技术的前提下,这样的操作方式恐怕更像是一种“过渡方案”,而非成熟战术体系。 美国空军方面显然也意识到了问题所在。按照解释,目前所选定的YFQ-42A和YFQ-44A这两款CCA原型机,已经具备了较高程度的人工智能自主能力。F-22飞行员只需在关键时刻,通过平板下达作战指令,无需实现对无人机的全时控制。然而,理想归理想,实际操作中的交互延迟、战场态势感知压力,以及战机本身超音速机动所带来的信息处理负荷,仍可能让F-22飞行员陷入“指挥过载”的困境。毕竟,这可不是在游戏里用触控笔点几下那么简单。

▲美国《战区》网站的相关报道 让F-22率先承担协同作战飞机(CCA)计划中的先锋角色,而不是更新锐的F-35,确实令人颇感意外。尤其是在控制系统设计上,美军居然打算通过成本仅为8.6万美元一台的平板电脑,作为飞行员与无人僚机之间的交互界面。这引发了外界的广泛质疑——在高度复杂且动态变化的现代空战环境中,一名单座飞行员是否真能“边打边指挥”?尤其是在对手也拥有人机协同技术的前提下,这样的操作方式恐怕更像是一种“过渡方案”,而非成熟战术体系。 美国空军方面显然也意识到了问题所在。按照解释,目前所选定的YFQ-42A和YFQ-44A这两款CCA原型机,已经具备了较高程度的人工智能自主能力。F-22飞行员只需在关键时刻,通过平板下达作战指令,无需实现对无人机的全时控制。然而,理想归理想,实际操作中的交互延迟、战场态势感知压力,以及战机本身超音速机动所带来的信息处理负荷,仍可能让F-22飞行员陷入“指挥过载”的困境。毕竟,这可不是在游戏里用触控笔点几下那么简单。 ▲飞行员仅通过一台的平板电脑操作指挥无人机? 从更深层次来看,美国选择F-22而不是F-35来搭配忠诚僚机,或许还有另一层战略考量。首先,F-22在速度、机动性与态势感知能力上仍远优于F-35,尤其适合执行制空作战任务。在CCA无人机初期能力尚不成熟的阶段,F-22的空优性能可以有效弥补无人僚机带来的战术不确定性。其次,F-22机队虽面临老化挑战,但由于其生产线早已关闭,再开发新型号的可能性微乎其微,此时让它承担实验平台的角色,既降低风险,又不影响F-35的批量部署与未来升级。 不过,这也暴露了F-22结构性上的瓶颈。由于该机自诞生以来就未发展出双座型号,与中国在歼-20基础上衍生出歼-20S双座型形成鲜明对比。在中美空战AI水平差距不明显的情况下,歼-20S后座飞行员可以专职负责僚机指挥工作,主飞则专注于自身空战,从而实现更高效的分工与协同。这一点,恰恰是F-22未来难以弥补的结构性缺陷。

▲飞行员仅通过一台的平板电脑操作指挥无人机? 从更深层次来看,美国选择F-22而不是F-35来搭配忠诚僚机,或许还有另一层战略考量。首先,F-22在速度、机动性与态势感知能力上仍远优于F-35,尤其适合执行制空作战任务。在CCA无人机初期能力尚不成熟的阶段,F-22的空优性能可以有效弥补无人僚机带来的战术不确定性。其次,F-22机队虽面临老化挑战,但由于其生产线早已关闭,再开发新型号的可能性微乎其微,此时让它承担实验平台的角色,既降低风险,又不影响F-35的批量部署与未来升级。 不过,这也暴露了F-22结构性上的瓶颈。由于该机自诞生以来就未发展出双座型号,与中国在歼-20基础上衍生出歼-20S双座型形成鲜明对比。在中美空战AI水平差距不明显的情况下,歼-20S后座飞行员可以专职负责僚机指挥工作,主飞则专注于自身空战,从而实现更高效的分工与协同。这一点,恰恰是F-22未来难以弥补的结构性缺陷。 ▲YFQ-42A和YFQ-44A两款“忠诚僚机”的想象图 美国空军对CCA计划的推进态度可谓激进。据悉,仅在第一阶段(Increment1)中盛谷策略,就计划采购100至150架无人僚机,并以1000架为总体目标。与之相配套的是“开放式竞争”的采办机制——即便第一阶段未中标的厂商,仍有机会参与后续的增量二、三阶段。这一做法不仅保证了技术路径的多样性,也有助于形成更灵活的装备选型机制,从而提高应对未来战场变化的适应性。 此外,美国空军也不再单打独斗。在与海军、海军陆战队的协作中,美军正致力于构建统一的“指控架构”,以实现跨军种、多平台的CCA无人僚机控制互操作性。未来,除了F-22与F-35,连B-21战略轰炸机、E-7预警机乃至前线指挥平台都有望接入这一体系,成为“中控节点”。这一模式的最终目标,是建立一个高度分布式的空战系统,使得每一架战机、每一个节点都具备一定程度的协同与任务调配能力。

▲YFQ-42A和YFQ-44A两款“忠诚僚机”的想象图 美国空军对CCA计划的推进态度可谓激进。据悉,仅在第一阶段(Increment1)中盛谷策略,就计划采购100至150架无人僚机,并以1000架为总体目标。与之相配套的是“开放式竞争”的采办机制——即便第一阶段未中标的厂商,仍有机会参与后续的增量二、三阶段。这一做法不仅保证了技术路径的多样性,也有助于形成更灵活的装备选型机制,从而提高应对未来战场变化的适应性。 此外,美国空军也不再单打独斗。在与海军、海军陆战队的协作中,美军正致力于构建统一的“指控架构”,以实现跨军种、多平台的CCA无人僚机控制互操作性。未来,除了F-22与F-35,连B-21战略轰炸机、E-7预警机乃至前线指挥平台都有望接入这一体系,成为“中控节点”。这一模式的最终目标,是建立一个高度分布式的空战系统,使得每一架战机、每一个节点都具备一定程度的协同与任务调配能力。 ▲疑似会在9·3阅兵上正式亮相的歼-20S双座五代机 但不容忽视的是,“技术奇点”尚未真正到来。当前AI在战场指挥方面仍受限于数据样本不足、模型泛化能力弱、无法应对高度非线性突发态势等问题。在这样的背景下,将指挥任务强加给单座F-22飞行员,本质上仍是一种被动应对,而非能力跃迁。相比之下,像歼-20S这样拥有两名飞行员的战机,在“人机+人机”的协同体系中无疑拥有更大的操作带宽和战术自由度。 某种程度上,美国空军此番F-22“带娃上战场”的做法,是对第六代战机“提前交卷”的一种无奈尝试。在NGAD(下一代空中优势)项目一度被叫停、F-47量产仍遥遥无期的情况下,维持F-22战力就是唯一的现实选择。但这也提醒我们,单纯依赖“缝补式升级”终究难以长期维持代际优势。真正意义上的空中优势,或许还要等到人与AI真正实现“协同共融”的那一天。在那之前,让我们对那些将独自一人面对空战与指挥双重压力的F-22飞行员致以敬意,也许他们才是真正的“美利坚超人”。

▲疑似会在9·3阅兵上正式亮相的歼-20S双座五代机 但不容忽视的是,“技术奇点”尚未真正到来。当前AI在战场指挥方面仍受限于数据样本不足、模型泛化能力弱、无法应对高度非线性突发态势等问题。在这样的背景下,将指挥任务强加给单座F-22飞行员,本质上仍是一种被动应对,而非能力跃迁。相比之下,像歼-20S这样拥有两名飞行员的战机,在“人机+人机”的协同体系中无疑拥有更大的操作带宽和战术自由度。 某种程度上,美国空军此番F-22“带娃上战场”的做法,是对第六代战机“提前交卷”的一种无奈尝试。在NGAD(下一代空中优势)项目一度被叫停、F-47量产仍遥遥无期的情况下,维持F-22战力就是唯一的现实选择。但这也提醒我们,单纯依赖“缝补式升级”终究难以长期维持代际优势。真正意义上的空中优势,或许还要等到人与AI真正实现“协同共融”的那一天。在那之前,让我们对那些将独自一人面对空战与指挥双重压力的F-22飞行员致以敬意,也许他们才是真正的“美利坚超人”。

创通网配资提示:文章来自网络,不代表本站观点。